IL LUTTO

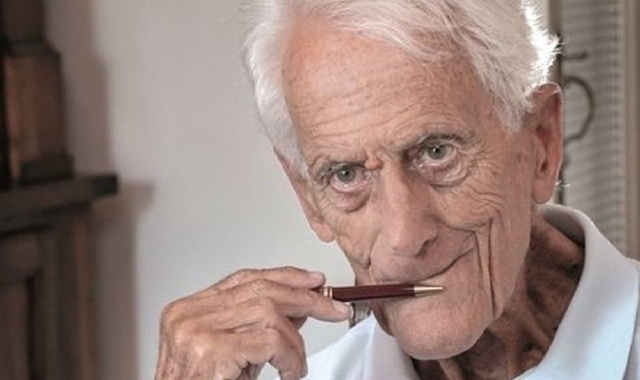

Addio a Eugenio Borgna, luminare della psichiatria

Si è spento a 94 anni a Borgomanero. Celebre in tutto il mondo per il suo dialogo e l’ascolto con i suoi pazienti. La sua ultima intervista alla Prealpina

Pochi mesi fa, il 22 luglio, aveva compiuto 94 anni. Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 dicembre, è morto a Borgomanero il professor Eugenio Borgna, psichiatra di fama mondiale che sin dai primi anni Sessanta del ventesimo secolo ha adottato metodi di cura incentrati sul dialogo con i pazienti e sul loro ascolto. Allora erano considerati rivoluzionari. È stato il primo a sperimentare, in Italia, un modo di accostarsi a questa malattia non basato sulle imposizioni, ma sul rispetto e sulla comprensione del dolore. È stato anche più volte sindaco di Borgomanero e ha dato alle stampe una lunga serie di saggi. L’ultimo, “In ascolto del silenzio”, è uscito all’inizio del 2024.

«CORAGGIO E TENEREZZA», LA LECTIO MAGISTRALIS DI EUGENIO BORGNA: ANTIGONE EROINA CONTRO IL NICHILISMO

Una delle sue ultime interviste, Eugenio Borgna, l’aveva concessa alla Prealpina: firmata da Mario Visco è stata pubblicata il 13 marzo 2022. La riportiamo integralmente di seguito.

Novantadue anni e una lucidità straordinaria: Eugenio Borgna continua a insegnare, cioè a lasciare segni duraturi nel modo di pensare, di sentire, di vivere. La sua recente lectio magistralis aronese, nell’ambito di Filosofarti, ha registrato il tutto esaurito. Il tema della lezione dello psichiatra borgomanerese verteva sull’Antigone della sua ultima fatica Sofocle, “Antigone e la sua follia”. Ne risulta un’eroina dell’amore, l’Eros, l’energia vitale, contraltare del greco Thanatos (la morte). Scrive Borgna: «Non si può leggere la tragedia di Sofocle senza pensare alla morte, che ne è uno dei temi dominanti, e che si esprime in diapason emozionali diversi, che risuonano ora di angoscia ora di tristezza, ora di nostalgia e di stupore, ora di inquietudine e di rassegnazione, ora di speranza ferita. Sono emozioni che fanno parte della vita». E per vivere c’è bisogno del coraggio cui il filosofo Nietzsche alludeva quando chiedeva: «Avete coraggio, fratelli? Avete cuore? Non coraggio davanti a testimoni, bensì il coraggio dei solitari e delle aquile, cui non fa da spettatore nemmeno più un dio. Ha cuore chi conosce la paura, chi guarda nel baratro, ma con orgoglio. Chi guarda nel baratro, ma con occhi d’aquila, chi con artigli d’aquila aggranfia il baratro: questi ha coraggio». Dalla follia di Antigone, che si ostina a seppellire il fratello Polinice, contravvenendo alla legge di Tebe - rappresentata dallo zio materno, Creonte - emerge con tenerezza un’umanità in cui la pietas soverchia la norma della convivenza civile.

In quale senso Antigone è folle e perché la sua follia è rivoluzionaria e attuale?

«Ho parlato della follia di Antigone guardando a quella che è la sua dimensione umana alla quale è estranea ogni traccia di violenza e che è sempre attuale e sempre rivoluzionaria se sappiamo ascoltarla e accoglierla nei suoi valori e nella sua nostalgia di ascolto e di comprensione. La follia è una possibilità umana che in Antigone si è manifestata anticipando in qualche modo la definizione che ne è stata data da Clemens Brentano di essere la sorella infelice della poesia».

Nella sua Arringa per Antigone, la psicanalista Marina Valcarenghi, che come lei ha lavorato per anni tra i detenuti, mise a nudo, 22 anni fa la contraddizione tra giustizia e diritto, l’eterna battaglia tra due opposte affermazioni: è giusto ciò che è diritto o è diritto ciò che è giusto.

«La tesi che lei cita di Marina Valcarenghi rimette in evidenza la radicale contraddizione tra giustizia e diritto e non posso non concordare sull’importanza che essa ha in Antigone. Però come ho scritto nel mio libro, ho riconosciuto l’importanza di questa contraddizione senza attribuirle l’importanza esclusiva che le viene abitualmente conferita nelle interpretazioni più frequenti».

Il Mondo sta rivivendo un’altra follia: quella mai sopita della guerra.

«La follia della guerra alla quale stiamo assistendo, ha in sé la inenarrabile violenza che è completamente estranea alla follia di Antigone, una follia che rifiuta ogni possibile violenza e che è una esperienza di vita che guarda alla fragilità umana».

In una recente intervista alla Prealpina, il filosofo Umberto Galimberti ebbe a dire che «ha vinto il nichilismo di Nietzsche, condannati come siamo dal binomio esasperato e invincibile formato da mercato consumista e specializzazione tecnica, soprattutto informatica. Una condanna che riguarda i giovani, costretti a una prospettiva in cui il futuro non coincide più con speranza ma con incertezza, se non addirittura con disperazione». Che ne pensa?

«La risposta di Umberto Galimberti non posso non condividerla, concordando in particolare sulla tesi che il futuro delle giovani generazioni difficilmente si riapre alla speranza ma più frequentemente naufraga nella disperazione, anche se forse è dalla disperazione che sgorga poi faticosamente la speranza. Speranza e disperazione sono modi di essere essenziali nella vita ma che debbono sempre essere considerati non solo nella loro radicale contrapposizione ma anche nelle loro saltuarie, nascoste e fragili alleanze».

C’è un aspetto del progresso che riguarda anche la genetica, sempre più vicina al concetto ottocentesco dell’eugenetica, sfociato poi in derive razziste. Cioè la ricerca di una resistenza del corpo nel tempo affidata più a processi biochimici che all’integrità della psiche. È d’accordo?

«La tesi che riguarda l’eugenetica non mi sembra oggi riconoscibile se non quando la vita psichica sia ricondotta e si esaurisca in quelle fondazioni biologiche alle quali la vita psichica non può essere subordinata. Soltanto nel dialogo e nella distinzione la vita del corpo e la vita dell’anima mantengono sino in fondo la loro autonomia».

© Riproduzione Riservata