ARTE

Mostri e leggende giapponesi

A Monza si possono ammirare duecento opere

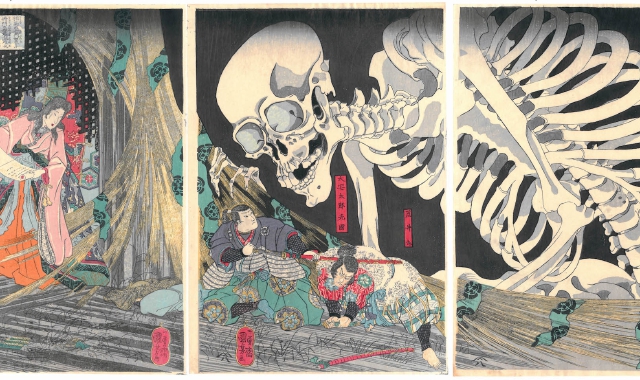

«Ho scoperto che la via del samurai è la morte. L’essenza del Bushido è essere pronti a morire, giorno e notte, in ogni istante. Quando un samurai è sempre pronto a morire, è padrone della Via». Ci si potrebbe avvicinare con la consapevolezza di queste parole, tratte da Hagakure (tradotto con «Nascosto dalle foglie») opera di Yamamoto Tsunetomo (1659-1719), uomo di governo, letterato, monaco e samurai, nell’andare a vedere la mostra Yokai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, visitabile fino al 21 agosto presso la Villa Reale di Monza e curata da Paolo Linetti. Non perché l’esposizione si concentri sulla morte e sull’etica samurai, ma perché l’idea base che la ispira è il «rituale macabro delle cento candele, una prova di coraggio iniziata da alcuni samurai nel XVII secolo». I samurai che vi prendevano parte, raccolti in un antro illuminato solo da cento candele, si raccontavano storie terrificanti di mostri e creature malvagie. Ad ogni storia una candela veniva spenta, il buio inconosciuto si faceva più denso e il narratore, ritiratosi nella parte più oscura dell’antro, affrontava le sue paure fissandosi in uno specchio. I ‘mostri’ spargono paure; e quella più grande di tutte è - per l’Uomo - quella della morte.

UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE

Tra xilografie, libri ed abiti antichi, armi tradizionali (di cui un’armatura samurai), 77 netsuke (piccole sculture in avorio della collezione Bertocchi, mai esposte), un rotolo, anch’esso visibile per la prima volta, lungo 10 metri che racconta «la vicenda di Shutendoji, una creatura mitologica a capo di un esercito di mostri», sono duecento le opere che, suddivise in undici sezioni, sviluppano il percorso di questa mostra aperta da una sala immersiva che ripropone per il visitatore proprio il rituale delle cento candele. Oltre all’aspetto storico e documentale, dal punto di vista estetico-artistico, lo sguardo sulle stampe rende espliciti alcuni aspetti peculiari dell’arte grafica giapponese (e cinese): l’impiego contemporaneo ed ‘equivalente’ di pittura e scrittura nella stessa opera; la ‘presenza’ del vuoto, che tanto impressionò gli artisti europei della seconda metà dell’Ottocento, il quale genera un speciale tensione asimmetrica in molte di queste illustrazioni; e la fisicità del corpo (di un gatto, ad esempio) che diventa paesaggio (come nel disegno La storia della pietra del gatto, 1843, di Kuniyoshi), perché entrambi, corpo e paesaggio, sono espressioni complementari del soffio vitale, che aleggia identico tanto nel lumicino di una candela quanto nel riflesso tremulo di uno specchio.

© Riproduzione Riservata