L'INTERVISTA

«Varese, bella addormentata»

Mario Botta spiega cosa manca alla Città giardino: «È rimasta ferma alla prima metà del ’900»

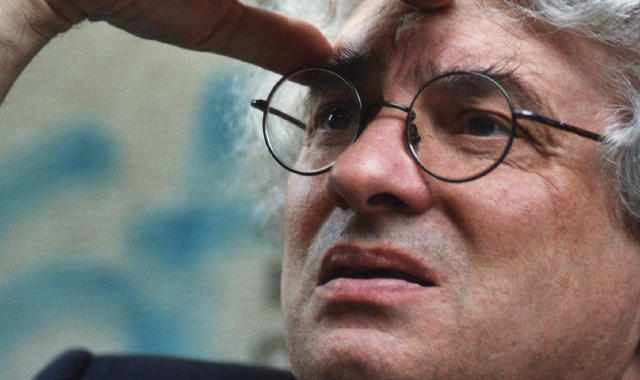

«Varese è una bella addormentata». Parola dell’architetto di fama mondiale Mario Botta (ma guai a chiamarlo archistar), in arrivo nella nostra città ospite a Villa Panza del Premio Chiara - Festival del Racconto.

Cosa intende per “bella addormentata”?

«Voglio dire che Varese è in attesa che le si offra qualche chiesa, biblioteca o scuola che diventi significativa della sensibilità del nostro tempo. Varese vive di una memoria storica del suo passato, della sua configurazione di città giardino trasformata con gli interventi del Ventennio. Ma le manca l’identità culturale della seconda metà del Ventesimo secolo».

Come si rimedia?

«L’architettura è il riflesso della società. Se una società non ha valori, tranne l’edonismo, quella che la ospita sarà una città dei consumi e dello spreco. Una città che non avrà storia. Gli architetti realizzano quello che gli si chiede: se ci chiedono il bello noi facciamo il bello. I Medici lavoravano in maniera illuminata nel Rinascimento italiano; ora invece ci si accontenta dei capannoni e delle scuole malfatte. La committenza è parte del progetto: è espressione della collettività. Le nostre città riflettono le ambizioni dei politici. E’ un po’ triste da dire perché le città sono in crisi. Comunque, la mia matita è pronta».

Maestro, i suoi edifici sono caratterizzate da poche aperture esterne, come mai?

«Non amo molto il vetro perché è un surrogato: la casa porta con sé l’idea del rifugio, non della vetrina. Si va a casa in cerca di un proprio utero materno e di un proprio spazio e intimità. Il vetro non protegge: è qualcosa di più edonistico e sfacciato. Quando posso, cerco di prendere la luce dall’alto o da cortili interni. Nel contesto suburbano è più interessante avere dei volumi, come un castello o una biblioteca che deve proteggere i volumi. L’architettura deve essere una difesa, dalle intemperie e anche psicologica».

Nei suoi edifici lei usa molto il mattone a vista, c’è una ragione?

«Anzitutto il mattone è un materiale da costruzione che invecchia bene nel tempo. E’ un materiale povero ed è terra e fuoco: quando posso usare materiali naturali sono contento. Preferisco il materiale lapideo all’alluminio che richiede uno spreco enorme di energie».

Come si diventa un archistar?

«Archistrar è un insulto. Non ha senso. E’ un collocazione mondana che non ha niente a che fare con la professione. Io sono un architetto: mi impegno ad applicare una carica etica e sociale al mio lavoro, non solo il lato tecnico e costruttivo. Cerco di aggiungere i valori primordiali, simbolici e metaforici, che intervengono nel processo creativo. Da questo punto di vista mi sento in pace con la coscienza. Walter Benjamin diceva che il valore politico di un’opera letteraria è il suo valore letterario. Credo si possa parafrasare che il valore politico, sociale e etico dell’architettura è il valore dell’architettura che è anche un modo di servire la collettività».

L’Accademia di architettura di Mendrisio è stata fondata anche grazie a lei ...

«E’ nata vent’anni fa da circostanze favorevoli. Avevo fatto uno studio di fattibilità per le scuole politecniche federali. Quando il Canton Ticino ha deciso di costruire una propria università, ho proposto questo progetto che avevo nel cassetto partendo da un’idea molto semplice: per far fronte alla velocità di trasformazione del mondo moderno si ha maggiore necessità di discipline umanistiche, non di quelle tecniche. I politecnici moltiplicavano l’insegnamento dell’informatica e della logica per dare risposte. Io credo invece che una buona scuola debba sollecitare domande e chiarirle, per cercare soluzioni. L’Accademia si chiama così proprio per distinguerla dai Politecnici».

A Mendrisio si studiano anche materie insolite come la tecnica della narrazione del paesaggio con lo scrittore-architetto Gianni Biondillo e il cinema con Marco Muller...

«Si, sono corsi opzionali. Ci sono anche 5 anni obbligatori di filosofia, storia dell’arte e storia dell’architettura».

Che rapporto c’è tra cinema e architettura?

«Lo stesso che tra architettura pittura, grafica, scenografia e musica. Una trasversalità di rapporti. L’architettura non è più un disciplina puramente tecnica, come ad inizio secolo. C’è l’influenza della pubblicità della grafica, della letteratura, di cinema e fotografia. Le arti si stanno integrando in una cultura transdisciplinare per rispondere alle sollecitazioni del proprio tempo».

Cosa fa quando non si occupa di architettura?

«Mi occupo sempre di architettura. Sono contro il tempo libero perché comporta l’idea di un tempo in cui si è schiavi del lavoro. Io amo il mio lavoro, non ho mai fatto vacanze. Se dedico il mio tempo alla pittura, alle opere d’arte e alle visite è tutto in funzione del mio lavoro. Leggo saggistica e temi d’attualità. Conduco una vita monacale: rientro alla sera, leggo un pochino e mi addormento. Al mattino vado in atelier e ricomincio».

© Riproduzione Riservata