ASIATICA

L’epidemia che uccise i giovani

L’influenza arrivata dalla Cina colpì anche la provincia di Varese soprattutto nell’autunno 1957: 100mila i contagiati

«Epidemia d’influenza nell’Estremo Oriente - Il virus già isolato - Decorso piuttosto benigno - Punte rilevanti anche a Singapore e nelle Filippine».

È il 24 maggio del 1957 ed è così, grazie a un piccolo articolo di taglio basso in prima pagina, che i lettori della Prealpina scoprono l’esistenza dell’influenza asiatica.

Sarà la seconda pandemia del ventesimo secolo, dopo la terribile «spagnola» del 1918 (50 milioni di morti) e prima dell’influenza di Hong Kong, o «spaziale», del biennio 1968-1969. Nella primavera del ‘57 naturalmente nessuno sa che cosa succederà nei mesi seguenti e, come avverrà 63 anni dopo con il coronavirus, non c’è grande preoccupazione. Né mai ci sarà, almeno sui media, e questa è forse la più grande differenza tra quella epidemia e questa che stiamo vivendo.

In tutta Italia 30.000 decessi

Nelle pagine della Prealpina del 1957, anno in cui l’influenza asiatica colpì più duramente il pianeta e anche la provincia di Varese, abbiamo rintracciato meno di quaranta articoli dedicati all’argomento fino al 7 dicembre, con un aggettivo che viene ripetuto instancabilmente: «benigno», riferito al decorso della malattia così come si vede sin dal primo articolo. Eppure, secondo le stime, l’asiatica contagiò tra il 10 e il 30 per cento della popolazione mondiale, e un italiano su due, 26 milioni di persone, con un’incidenza altissima nella fascia d’età tra i 6 e i 14 anni, e con circa 30.000 morti (in questi giorni con il Covid 19 stiamo arrivando a 50.000).

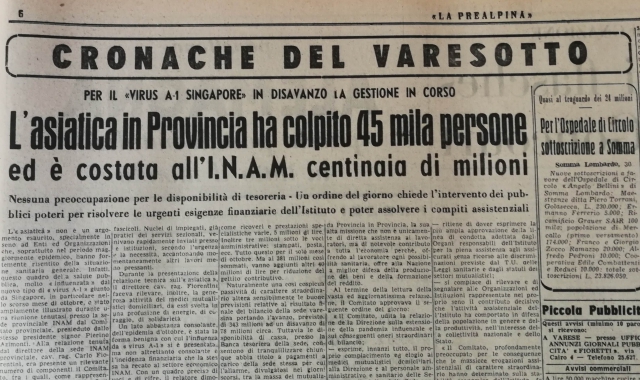

Il virus era meno letale, anche perché colpiva soprattutto organismi giovani e più resistenti, e certo quello era un altro mondo e quello era un altro giornalismo, con diverse priorità e paure (la guerra fredda, la minaccia atomica, la corsa allo spazio). Non ci fu alcun lockdown, anche se i comuni della provincia a ottobre decisero in ordine sparso di rinviare l’apertura delle scuole di qualche settimana. Nessuna saturazione degli ospedali, anche perché si può pensare che moltissimi affrontarono quell’influenza a casa, e a casa anche morirono. Ma due articoli pubblicati a novembre, quando l’epidemia perdeva già forza, ci dicono in ogni caso che l’asiatica «in Provincia ha colpito 45mila persone» su una popolazione di 600.000. Sono dati Inam, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie creato da Mussolini nel ‘43 e soppresso nel ‘77, dati naturalmente molto parziali, e infatti le autorità sanitarie arrivarono nello stesso periodo a stimare 100.000 casi, pur con soli 32 morti ufficialmente accertati. E un certo assalto agli ospedali ci fu, se è vero che fino all’8 ottobre venivano ricoverati a Varese 7-8 «asiatizzati» al giorno e che poi il numero aumentò, fino alle due ondate del 24 e del 25 ottobre, con un totale di 65 ricoverati. Quasi tutti uomini, perché «le mamme ammalate, ma incuranti della febbre» preferivano stare «in veglia al capezzale dei loro figli» e «come i medici, non si sono curate, ma hanno curato gli altri».

Il salto di specie dall’anatra selvatica

L’influenza asiatica fu provocata da un virus che fece il suo esordio nell’uomo in Cina a metà degli anni Cinquanta, con un salto di specie - si ipotizza - dalle anatre selvatiche. Poi il virus mutò, diventò A/Singapore/1/57 H2N2, più aggressivo e contagioso, e partì alla conquista del mondo.

mesi di maggio e giugno del ‘57 la Prealpina seguì con qualche articolo la sua espansione prima in Asia e poi, attraverso le navi, negli altri continenti. Ai primi di agosto diede la notizia della morte di una bambina di 10 anni a Torvajanica, in una colonia, per «broncopolmonite atipica bilaterale e paralisi cardiaca, dovute con ogni probabilità a febbre asiatica». L’influenza si diffuse poi soprattutto tra i militari, grazie agli assembramenti nelle caserme e alle licenze, pur restando naturalmente «benigna» e tale da «non giustificare taluni allarmismi», e alla fine di agosto aveva raggiunto 14 province italiane, esclusa ancora quella di Varese, dimostrando senza ombra di dubbio che il caldo non la teneva lontana.

Alla fine di settembre l’esordio dell’asiatica nelle pagine di cronaca, dopo che il giornale aveva dato notizia in prima pagina, tra l’altro, della malattia di Carla Gronchi, moglie del presidente della Repubblica, dell’Alto Commissario alla Sanità Angelo Mott (della salute all’epoca non si occupava un ministero) e di quaranta deputati, sottolineando che «il Sommo Pontefice non si è fatto vaccinare» (l’efficacia del vaccino era comunque tutta da dimostrare e vaccinazioni di massa sarebbero state impossibili). In linea con l’atteggiamento generale, la cronaca di Varese titolava quindi «Gli asiatizzati forse ci sono ma non si vedono», a Gallarate si sottolineava che è «Assai benigna la forma di asiatica registrata finora in città» e altrove si faceva addirittura dello spirito - «Come l’araba fenice l’asiatica a Saronno» - mentre nella cronaca nazionale almeno ci si rammaricava che in Italia erano state già «Perse per l’A. Singapore cinque milioni di ore lavorative».

Il rinvio dell’apertura delle scuole

E i malati, le misure di contenimento, i morti? Al di là di bizzarri «consigli di stagione» - «Per prevenire l’asiatica occorre un ambiente sano e caldo», titolo di un pezzo di tono pubblicitario che promuoveva l’acquisto di un ottimo combustibile, il «coke» - che la situazione non fosse poi così tranquilla è dimostrato dalla decisione di diversi sindaci di rinviare l’apertura delle scuole, con Varese che prima respinse l’idea - «Le scuole rimarranno aperte perché benigno è il decorso dell’influenza» - e poi fece marcia indietro, tenendo a casa fino alla fine di ottobre anche bambini e ragazzi del capoluogo.

La volontà di tranquillizzare a tutti i costi i lettori doveva insomma fare i conti con la realtà e così non si poteva fare a meno di raccontare nella pagina della cultura che l’asiatica è il «pericolo n. 1 del 1957», riferendo anche nelle cronache di un’udienza penale «decimata dall’influenza», nello sport di quei «postumi influenzali» che avevano rischiato di far perdere alla Ignis una partita di basket con il Motomorini, e poi del dramma di una ragazza di 23 anni di Castellanza, tanto spaventata dall’asiatica da rischiare «d’avvelenarsi» con pastiglie di chinino. Delle vittime, però, nessuna traccia, o quasi. Al punto che è un’eccezione nel panorama informativo locale la notizia con una breve di «Un’altra vittima dell’influenza asiatica» a Gallarate: una bambina di 9 anni. E questo mentre ai primi di novembre si seguivano con articoli in prima pagina pressoché quotidiani le vicissitudini della cagnetta russa Laika, destinata a morte certa sul secondo Sputnik.

«Anni sedati»: così sono stati definiti i Cinquanta, nonostante si vivesse - o forse proprio perché si viveva - dentro una vera e propria «foresta di terrori». A proposito di asiatica, del resto, era stata la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nel corso di un summit a Copenhagen (articolo della Prealpina del 19 settembre) ad affermare che «la paura dimostrata dal pubblico sarebbe più pericolosa della stessa malattia».

Difficile pensare a un complotto internazionale per tenere calme le masse in mezzo alla bufera, complotto che risulterebbe speculare a quello che i negazionisti del coronavirus ritengono sia in corso dal febbraio di quest’anno. Ma in ogni caso il 1957 della Prealpina si concluse, il 7 dicembre, con un’ultima notizia sulla pandemia che arrivava da Reggio Calabria, intitolata così: «Vigile impazzito spara e ammazza 1 vecchio e 2 bambini: micidiali i postumi dell’asiatica».

© Riproduzione Riservata