IL PERSONAGGIO

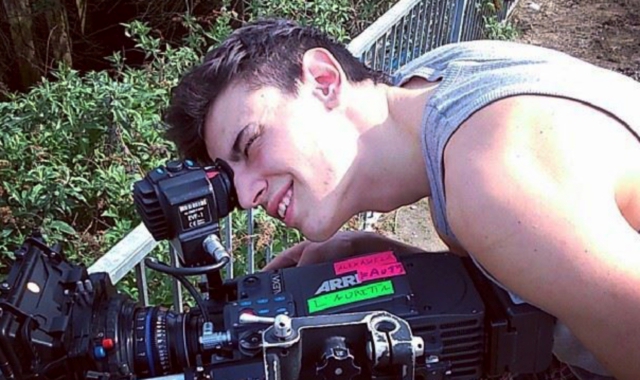

«Io, uomo di neve e di cinema»

Il varesino Donaggio vive a Oslo: prepara un film su Munch, ha lavorato nel thriller con Fassbender

Da elettricista a operatore, da macchinista a direttore della fotografia e, infine, autore e produttore. Per Gianmarco Donaggio le arti e i mestieri del cinema sono ormai materia conosciuta, «anche se - dice lui - riservano ogni giorno sorprese».

Nato a Varese nel 1991, dopo il diploma al liceo artistico “Angelo Frattini”, ha iniziato a diventare cittadino del mondo, Inghilterra in primis. Da quattro anni vive a Oslo, in Italia torna spesso (anche per lavoro) ma è in Norvegia che ha preso forma il suo progetto al momento più ambizioso: un cortometraggio intitolato “Unfinished conversation in the absence of Edvard”, inteso come Edvard Munch.

Un tributo all’autore del famosissimo “L’urlo”?

«Tutto è partito da una riflessione sull’immortalità dell’arte e su quanto un’opera possa sopravvivere all’autore. Munch, norvegese, è morto nel 1944, ho fatto una ricerca per capire se qualcuna delle persone da lui ritratte fosse ancora di questo mondo. Non trovando nulla, ero sul punto di lasciar perdere ma alla fine ho scoperto dove si trova uno dei due fratelli, allora ragazzi, dipinti da Munch nel 1935 in “Johan Martin and Sten Steneresen” e sono andato a trovarlo, invitandolo a raccontarsi».

Uno scoop al servizio di un docufilm?

«Più film che documentario. La stessa presenza di Johan Martin Steneresen è, per scelta, resa cinematografica. Forse per “Unfinished” la definizione più corretta sarebbe film d’essai, categoria che la legge italiana etichetta come film di “ricerca e sperimentazione”. Nulla contro i documentari o i docufilm: al contrario, ad esempio, tra le vette del cinema italiano contemporaneo indicherei “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, “Il passaggio della linea” e “Bella e perduta” di Pietro Marcello e “Le quattro volte” di Michelangelo Frammartino. Poi certo esistono film importanti di Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana e Paolo Sorrentino. I confini sono labili perché in fondo tutto il cinema è oggetto del reale, è la sua sintassi a renderlo finzione».

Lei ha preso parte a diversi film, tra i maggiori “L’uomo di neve“, diretto da Tomas Alfredson, e “Suburra” di Stefano Sollima; due mondi diversi?

«Totalmente. Sul set de “L’uomo di neve”, in pratica punto di incontro tra Norvegia e Hollywood, i compiti erano sin troppo definiti: vietato, per capirci, anche soltanto raccogliere una cosa caduta a terra se questo non rientrava nei tuoi incarichi. Altra musica in Italia, dove non dico che tutti fanno tutto ma poco ci manca. Bello rapportarsi con entrambe le realtà, straordinaria poi l’esperienza più recente, ho avuto l’onore di lavorare, in qualità di gaffer, capo-elettricista, e grip, macchinista, nel nuovo film di Victor Kossakovsky. Sono sempre stato attratto dal cinema russo, come da quelli polacco e ungherese. Onestamente anche da tanti film italiani realizzati tra il 1940 e il 1970».

I maestri per eccellenza?

«Senza dubbio Pier Paolo Pasolini e Andrej Tarkovskij, non solo per i loro film ma anche per ciò che hanno scritto sul cinema, il primo in “Empirismo eretico” e il regista di “Solaris” in “La forza dell’anima”, entrambi saggi fondamentali».

Curiosità, in Norvegia gli spaghetti li cucinano davvero come in “Quo Vado?” di Checco Zalone?

«Anche peggio, c’è chi nell’acqua fredda oltre alla pasta mette già l’olio. Non accade però solo qui e sarà anche vero che con gli spaghetti gli scandinavi sono un disastro, ma hanno altre doti. Compresa una buona dose di ironia, meno diretta e più dolorosa della nostra: mi aiuta a sentirmi a casa».

© Riproduzione Riservata